こんばんは、4年の笹野です。

まずこのような厳しい状況の中で漕艇部を支援下さっている皆様、誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

僕は下水道と水環境について大学で学んでいます。最近は大学院の入試の勉強に励んでいるのですが、試験の過去問でボートに関係のある問題が出題されていたので、今回のブログではその内容について書いていきたいと思います。

Q近年の戸田漕艇場で大量の水草の発生について「浅い富栄養湖の2つの安定した状態」について触れながら説明しなさい。

(出典:工学部専門科目「水環境学」 2018年過去問)

コロナですっかり忘れていましたが、ボート部員たちのもう一つの敵を思い出してしまってやる気をなくしたところで問題について考えていきたいと思います。

学部4年の、それも出来のよくない学生の考察なので、間違いがあればご指摘いただけると幸いです。

まず、「富栄養湖」とはリンや窒素などの生物の成長に必要な栄養が過剰に多い湖(閉じた水域)のことです。リンや窒素などの生物の成長に重要な栄養は制限因子と呼ばれていて、生態数に大きな相関があります。また、これらの栄養素は植物の死骸からできているので、水底に沈降した状態から水の対流によって移動しています。

漕艇場が富栄養湖となった理由ですが、時期を考えると戸田市のイケチョウガイによる水質浄化作戦によって生態系のバランスが崩れてしまったのではないかと僕は考えています。残念ながらはっきりとしたことはわかりません。

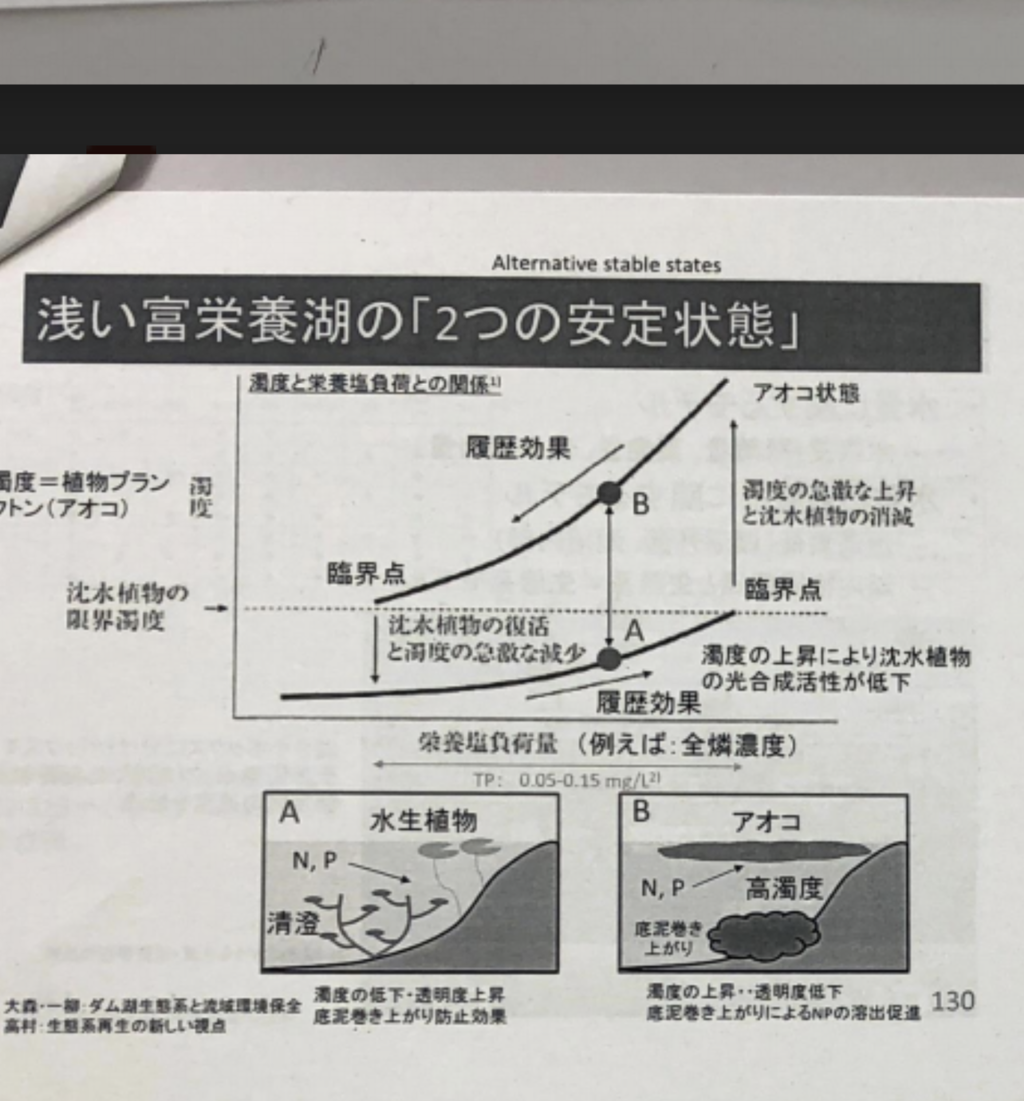

次に、「浅い富栄養湖の2つの安定した状態」について説明したいと思います。

生態系では、2種類の異なる平衡状態が存在して突発的に変化することがあります。浅い富栄養湖の場合は、温度変化や太陽光の強さの変化によって以下のAとBの2種類の状態があります。

A 水がきれいな状態

水生生物が水底に適度に生えており澄んだ水となっている。水生植物が水の底からリンや窒素が水面に循環してくるのを防いでいる。

B 藻(アオコ)が大量に生えている状態

水面に大量の藻(アオコ)が発生している。アオコによって太陽光が当たらないため水底に植物が生えず、水面から水面に窒素やリンが大量に供給される。

Aの段階からだんだん水面にアオコが増えてきて太陽光が水底に当たりにくくなるタイミングが存在し、突然Bの状態に変化します。

(逆に、アオコが増えすぎて水中のリンや窒素が少なくなってアオコが育たなくなって水底に植物が育つようになって急に綺麗なAのタイミングになる時も存在します)

Bになるタイミングがレースの前なのが戸田漕艇場最大の問題と言えるわけです。また、Bの状態になるとみんな大好きな藻狩りをするわけなのですが、その藻狩りによってさらに水草の死骸が水底に沈み、分解されてリンや窒素となってまた新しい藻の栄養になるという最悪のループが発生しているというのが現状です。

ここまで現状について分析してみましたが、現状に不満を言っても生産性がないので解決方法について探してみました。

同じような富栄養湖の問題があった印旛沼については水底を砂で覆うことでリンや窒素が水の底から上昇しないようにしたそうです。

ただ戸田で同じことができるかは僕にはわかりません。。。

この現象のわからない点について解明し、これ以上藻の被害者が出ないようになることを願って終わりにしたいと思います。読んでいただきありがとうございました。

笹野